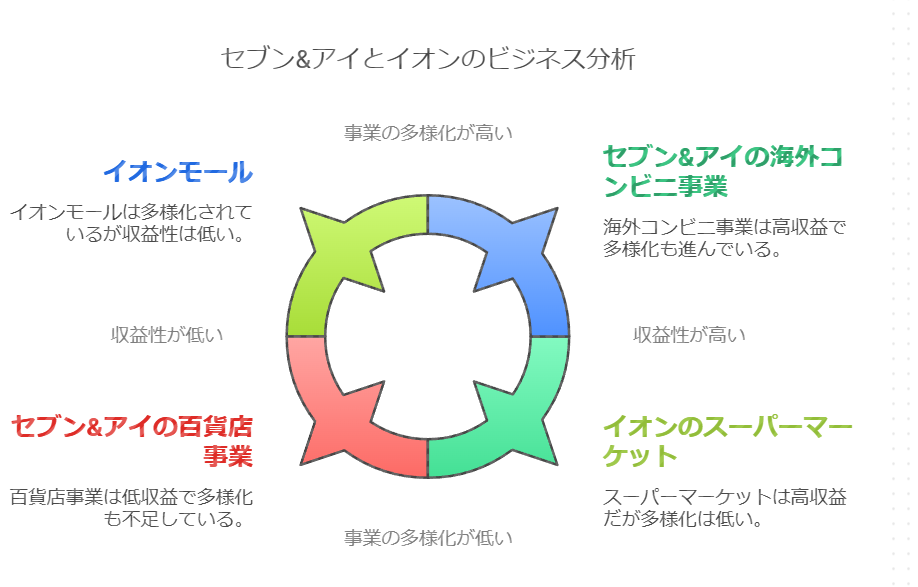

セブン&アイとイオンの稼ぎ方をAIで比較財務分析をしてみました!

セブン&アイ・ホールディングス(HD)は3月6日井阪隆一社長(67)が5月に退任し、後任に社外取締役のスティーブン・デイカス氏(64)が就く人事を発表しました。成長分野の海外コンビニ事業を強化する狙いだですがカナダ企業から買収提案を受けるなか、単独経営の維持に向け、米国子会社を上場させるなどの企業価値向上策も示しました。

御礼!ついに2冊連続11万部突破しました PR

収益構造

セブン&アイ

- コンビニエンスストア事業が主力で、営業収益の8割以上、営業利益のほとんどを占めています。

- 2023年2月期第3四半期決算では、営業収益8兆8237億円、営業利益3948億円を達成し、大幅な増収増益となりました。

- 特に海外コンビニ事業が好調で、ガソリン粗利の拡大や為替差益が増益に貢献しています。

イオン

- より多角化された事業構造を持ち、スーパーマーケットやショッピングモールなど複数の事業セグメントで収益を上げています。

- 2023年2月期第3四半期の営業収益は6兆7217億円、営業利益1126億円でした。

収益力

- セブン&アイの方が明らかに高い収益力を示しています。2023年2月期の営業収益は11兆8113億円で、日本の小売業で初めて10兆円を超えました。

- イオンの収益力はセブン&アイに比べて見劣りし、2023年2月期の営業収益予想は9兆円でした。

事業効率

セブン&アイ

- コンビニエンスストア事業に集中することで高い効率を実現しています。

- しかし、スーパーストア事業(イトーヨーカ堂など)の営業利益率は0.8%と低く、百貨店事業も0.7%と低迷しています。

イオンの収益構造がセブン&アイと比べて劣る主な理由

- イオンモールの例では、売上高営業利益率が11.04%となっています。

- 多角化戦略により、リスク分散が図られていますが、全体的な収益性はセブン&アイに劣ります。

- 事業ポートフォリオの違い

イオンは総合スーパー(GMS)、スーパーマーケット(SM)、ドラッグストアなど多角化された事業構造を持っていますが、これらの事業の利益率が低いです。

GMSの営業利益率は0.8%、SMは1.5%、ドラッグストアは3.4%と、全体的に低水準にとどまっています。 - 直営店中心の経営

イオンの小売事業は直営店が中心であり、これが利益率の低さにつながっています。 - 高収益事業の不在

セブン&アイの国内コンビニ事業は営業利益率が27.2%と非常に高く、グループ全体の収益を牽引しています。

一方、イオンにはこのような高収益事業が欠けています。 - 全体的な収益性の差

2022年2月期の営業利益率を比較すると、イオンが2.00%であるのに対し、セブン&アイは4.44%と2倍以上の差があります。 - コンビニ事業の不在

イオンはセブン&アイのような大規模なコンビニエンスストア事業を持っていません。セブン&アイの場合、コンビニ事業が営業収益の8割以上、営業利益のほとんどを占めています。 - フランチャイズモデルの活用不足

セブン&アイはフランチャイズを中心にコンビニ事業を展開し、高い利益率を実現していますが、イオンにはこのような効率的な事業モデルが不足しています。

これらの要因により、イオンの収益構造はセブン&アイと比べて劣っています。イオンの成長戦略としては、デベロッパー事業の回復、ドラッグストア事業の拡大、アジアシフトの加速、国内ネットスーパー事業の急拡大などが挙げられますが、収益性の改善が今後の課題となっています。

今後の展望

セブン&アイは、コンビニ事業への更なる集中を求める株主提案を受けており、事業構造の見直しが課題となっています。

イオンは、特にアジア圏への海外進出を積極的に行っており、成長戦略の一環となっています。両社とも、変化する市場環境に対応するため、事業構造の最適化と成長戦略の実行が今後の課題となっています。

★カール経営塾動画★では経営MBAのプラットフォーム戦略(R) 経営戦略からマーケティング、ファイナンス、起業関連など様々な動画講座、無料講座も登場して大人気です!ぜひチェックしてみてください!

How Can We Help?

-

経営学用語

- AIサーバー GPUサーバー

- AI半導体AIアクセラレーター、ファウンドリー

- AI開発プラットフォーム

- GPU(画像処理半導体 Graphics processing unit)

- RAG (Retrieval Augmented Generation、検索拡張生成)

- インスタンス

- クラウドコンピューティング

- システムインテグレーター (Sler)

- シンギュラリティ (singularity)

- スケーリング則(Scaling Laws for Neural Language Models)

- ディープフェイク Deep Fake

- トランスフォーマー

- ファインチューニング

- マネージドサービス

- マルチモーダル

- 動画生成AI「Dream Machine」

- 大規模言語モデル (LLM) パラメーター数

- 生成AI

- EBITとEBITDAの違い

- NFT(Non-Fungible Token 非代替性トークン)

- SPAC スパック Special Purpose Acquisition Company 特別買収目的会社

- 「銀行業高度化等会社」とは

- 【決定版】企業価値算定DCF法CAPM ベータ値WACCとは

- オプション取引 コールオプション&プットオプション Option

- オープンAPI Open API

- キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)とは

- スワップ取引とは SwapTransaction

- テーパリング Tapering

- デリバティブとは derivative

- ハードフォークとソフトフォーク(暗号資産 仮想通貨)

- バリュー・アット・リスク Value at Risk(VaR)

- ビットコインとブロックチェーン Bitcoin&Block chain

- フィンテックベンチャー

- ブラック・ショールズ・モデル B&S Model

- リアル・オプション real option

- 一株当たり純資産とは Book-value Per Share(BPS)

- 会社のねだんの決め方~企業価値算定3つの方法 Valuation

- 会計とファイナンスの違い Accounting&Finance

- 債券とは 格付けとは

- 先渡取引とは Forward transactions

- 固定比率とは Fixed ratio

- 固定長期適合率とは fixed long term conformity rate

- 売上高営業利益率とは Operating Profit Ratio

- 売上高売上総利益率とは

- 売上高経常利益率とは ordinary profit ratio

- 当座比率とは Quick assets ratio

- 投下資本利益率(ROI)とは Return on investment

- 投資銀行(Investment Bank)&証券化

- 株主資本比率(自己資本比率)とは Capital ratio, Equity ratio

- 株価収益率(PER)とは Price Earnings Ratio

- 株価純資産倍率(PBR)とは Price Book-value Ratio

- 流動比率とは Current Ratio

- 現在価値とは何か? What is Present Value?

- 総資本回転率とは total asset turnover

- 総資産利益率(ROA)とは Return on assets

- 負債比率とは Debt Equity Ratio

- 財務諸表とは?BS PL CS

- 責任銀行原則 Principles for Responsible Banking

- 資本(自己資本)利益率(ROE)とは Return on Equity

- 配当性向とは Payout Ratio

- 金融工学とは financial engineering

- 銀行の機能とは? 金融仲介・信用創造・決済機能

- 1株当たり純利益とはEarnings per Share(EPS)

- 3つのコーポレート・ファイナンス Corporate Finance

- Alexa Rank(順位)

- DaaS Device-as-a-Subscription

- DSP SSP RBT DMP

- KGI KSF KPIの設定

- LPO Landing Page Optimization

- PASONA(パソナ)の法則 Problem Agitation Solution Narrow down Action

- RFM分析 recency, frequency, monetary analysis

- ROS/RMS分析 ROS/RMS Analysis

- SEOとSEMの違い Search Engine Optimization Search Engine Marketing

- 【まとめ】インターネット広告における主な指標 advertisement indicator

- アトリビューション分析 attribution analysis

- アドネットワーク advertising network

- アドベリフィケーション Ad-verification

- アンバサダー、アドボケイツ、インフルエンサー Ambassador Advocates Influencer

- インターナルマーケティング7つの方法 Internal Marketing

- インバウンドマーケティング inbound marketing

- エスノグラフィ(行動観察法)ethnography

- ゲリラ・マーケティング Guerrilla marketing

- ゲーミフィケーション Gamification

- コトラーの「純顧客価値」とは Net Customer Value

- コトラーの競争地位別戦略 Kotler’s Competitive Position Strategy

- コピーライティング Copywriting PREP法

- コーズ・リレイテッド・マーケティング Cause-related marketing

- サービスマーケティング service marketing

- サービス・ドミナント・ロジック Service Dominant Logic

- サービス・プロフィット・チェーン Service Profit Chain

- サービス・マーケティングの7P Service marketing7P

- ショウルーミング Webルーミング showrooming

- ソーシャルグラフ social graph

- ソーシャルリスニング・傾聴 Social Listening

- ソーシャル戦略 Social Platform Strategy

- ダイレクト・マーケティング Direct Marketing

- トリプルメディア Triple Media

- ネイティブ広告 Native advertising

- ハルシネーション ハルシネイション Hallucination

- ハワード=シェス・モデル Howard & Sheth model

- バートルテスト Bartle Test

- プログラマティック・バイイング programmatic buying

- プロダクト・プレイスメント Product Placement

- ペルソナ(persona)

- ホリスティック・マーケティング Holistic Marketing

- マズローの欲求5段階説

- マーケットシェア&マインドシェア ポジショニング戦略 positioning strategy

- マーケティングとは What is Marketing?

- マーケティングの本質とは Essence of Marketing

- マーケティングの起源 Origin of marketing

- マーケティング戦略策定プロセスの全体像 Marketing Strategy

- マーケティング戦略4P(マーケティング・ミックスMM) Product Price Place Promotion

- ラテラル・マーケティング Lateral Marketing

- リスティング広告 検索エンジン連動型広告 PPC広告 Paid Listing

- 多変量解析 multivariate statistics

- 定量分析手法多変量解析ROSRMS

- 期待不確認モデル expectation disconfirmation model

- 炎上マーケティング flaming marketing

- 経験価値マーケティング Experiential Marketing

- 行動ターゲティング広告とリターゲティング BTA behavioral targeting advertising,retargeting advertising

- 製品ライフサイクル Product life cycle

- 顧客生涯価値(ライフタイムバリュー)LTV(Life time Value)

- DAGMAR理論 DAGMAR Theory

- SERVQUAL(サーブクオル)モデル

- BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)

- DellのBTO Build To Order

- EVA Economic Value Added

- MECE(ミッシー)

- PDCA &BSC&OODA

- PEST分析 ペスト分析

- SDGsとは?

- SMART Specific、Measurable、Achievable、Related、Time-bound

- SWOT分析とクロスSWOT分析

- VRIO分析

- ★BCGのアドバンテージマトリックス Boston Consulting Group's Advantage Matrix

- ★マッキンゼーの7Sフレームワーク McKinsey 7S framework

- 「帰納法」Inductive Approachと「演繹法」Deductive Approach

- 【コア・コンピタンス】とは 模倣可能性・移転可能性・代替可能性・希少性・耐久性

- アンゾフの製品市場マトリクス(マトリックス)成長ベクトルProduct-Market Growth Matrix

- イノベーター理論とキャズム Innovation Theory & Chasm

- エフェクチュエーション(effectuation)&コーゼーション(causation)

- コーペティション経営 Co-opetition Strategy

- サンクコスト(埋没費用)バイアス

- シナリオプランニング Scenario planning

- タイムベース競争戦略 time-based competition

- デコンストラクション deconstruction

- デザイン思考 design thinking

- デジタル・フォレンジック Digital forensics

- デジュリスタンダード&デファクトスタンダード 2つの標準化(対義語) 具体例

- ネット・プロモーター経営(NPS)Net Promoter Score

- ハインリッヒの法則 Heinrich's law

- ピラミッドストラクチャー(構造化)

- フリー戦略

- フレームワークとは Framework

- ブルー・オーシャン戦略 Blue Ocean Strategy

- ポーターのCSV Creating Shared Value

- ポーターのバリューチェーン(価値連鎖)分析

- ポーターのファイブフォース分析 Porter five forces analysis

- ポーターの3つの基本戦略 Porter’s three generic strategies~ lower cost, differentiated focus

- ランチェスター戦略 弱者の戦略

- リバース・イノベーション Reverse Innovation

- 仮説思考 hypothesis thinking

- 全社戦略・事業戦略・機能別戦略 Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy

- 新商品や新サービスを作り出す15の発想法

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)

- 破壊的イノベーション Disruptive innovation

- 魚は頭から腐る

- 3C分析(Customer, Competitor,Company )

Popular Articles

Newest Articles

Recently Updated Articles